揭秘欧洲尺码与日本尺码的专业对比,发现最合适您的服装尺寸

在全球化日益加深的今天,跨国购物已成为许多人日常生活的一部分。然而,当我们购买服装、鞋子或配饰时,不同国家和地区制定的尺码标准常常让人感到困惑。尤其是在欧洲与日本之间,这种差异表现得尤为明显。本篇文章将深入探讨欧洲尺码与日本尺码之间的关系,揭示隐藏在其中的专线秘密。

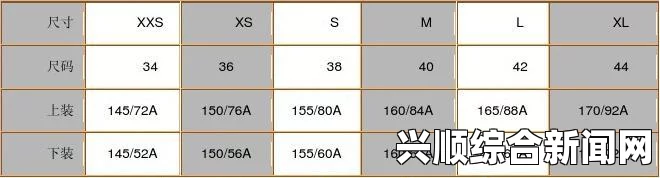

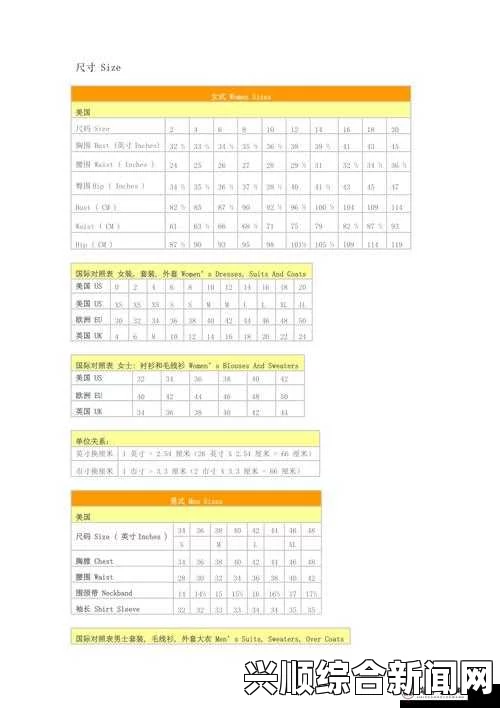

首先,我们需要了解什么是尺码标准。不同国家根据各自文化习惯和市场需求制订了不同的尺码系统。例如,在欧洲通常使用的是数字系统,如36、38、40等,而在日本,多数情况下则采用由S、M、L等字母代表大小,再加上具体的身高测量。这一差异使得直接对比变得困难。

以女装为例。在法国,一个标记为36号的小号衣物,可能对应于日本尺码中的S,但实际上这两个尺码更多地反映了各自市场上的设计风格和消费者体型特征。在欧美,一般认为体重较轻的人适合穿小号衣物,而在日本,则更强调剪裁和轮廓。因此,同样一件服装,对于不同地区的人而言,可能会展现出截然不同的效果。

当然,在男装领域,同样存在这一问题。如果你购买了一件德国品牌制造的新西兰长裤,其尺寸标注往往显示为48号或50号,与日本的数据相去甚远。在这种情况下,日本消费者需要谨慎选择,因为这些数字所体现的是相对宽松或紧身设计,并不一定符合个别市场消费者的喜好。此外,即便每个厂商都有自己的款式定位,基本逻辑仍旧不能忽视,从而造成看似简单的问题复杂化。

有趣的是,目前众多国际品牌都逐步意识到了这个问题。一些全球知名品牌如ZARA、UNIQLO等正努力推出解决方案,通过提供全面且详细的转换表,使顾客能够轻松找到中国、日本、西方以及其他地区形象更接近其自身体型特点的一套范围。这不仅是为了减少退款及退货率,也希望能够提升客户满意度,加强用户体验,使他们甚至不会因为没有经过试穿就敢于依赖线上购物的平台。

科技也为解决这一难题贡献了力量。例如,现在许多电商平台开始引入3D扫描技术来帮助用户获取精确身体数据,以此来推介最合适自己的产品。这使得即便是在网上,也能大幅度降低因尺寸不合而带来的各种麻烦。当然,这还需建立健全相关企业间的信息传递共享机制,以确保广大消费者能够真正从中受益。

当然,如此成功并非易事。由于文化背景、人们身材比例及地域差异,以及对于时尚审美观念各有所长,因此很难实现一个“放之四海而皆准”的标准。而商家也因此必须根据这些因素迅速调整销售策略,以便满足多元化需求。但随着时间的发展与不断沟通,这种南北差距有望缩小,让亚洲特别是日本市场进一步融入全球流行趋势当中,为当地消费者带来新的购物体验。

无论如何,对于广大的跨国 consumers 而言,无疑应当做到充分理解并尊重这些文化及价值观念背后的独特之处,对产品进行细致甄选。同时,以开放心态接受新鲜事物也是极为重要,让我们期待未来更加紧密连接彼此时尚语言的新共识!

网友留言(0)